PDFファイルの容量が大きすぎて、メールやSMSなどでの送信に困った経験がある方も多いと思います。たとえば、学校の課題PDFを提出しようとしたら容量が大きすぎてアップロードが失敗したり、日本の行政サイトで発行・申請に使うスキャン済みPDFを添付しようとして容量制限に引っかかる、といった状況はよくあります。

そのようなときに便利なのがPDF圧縮ツールです。おおよそ半分以上に容量を減らしつつ、見た目の品質はそのまま保てる場合もあります。本ポストでは、その方法を見ていきましょう。

PDFファイルの容量が大きくなる理由は?

PDFは本来、文書のレイアウトを保持し、互換性を高めるために作られた形式です。しかし、ときどきPDFの容量が過度に大きくなることがあります。主な原因は以下のとおりです。

高解像度の画像が多い場合

PDFに高画質の画像が複数含まれると、容量は急激に増えます。たとえば、製品カタログのように写真が多いPDFは、簡単に数十MBを超えることがあります。スキャン資料を含むPDFの場合、解像度が高いほど容量は大きくなります。

カスタムフォントを使用している場合

文書で特殊なフォントを使用していると、PDFはそのフォントを埋め込み保存します。複数のフォントを使ったり、フォントファイル自体が大きいと、その分データ量が増えて容量が大きくなります。

不要な要素

PDFには作成者情報、作成ソフト名、注釈、しおり(ブックマーク)などのメタデータが含まれていることがあります。こうした隠れた情報や未使用のページリソースが蓄積すると、不要に容量が増える原因になります。

動画などのメディアコンテンツ

PDF内に動画・音声・3Dモデル・入力可能なフォームなどがある場合、それらのデータによってさらに容量が大きくなります。短い動画クリップを1本挿入するだけでも、容量が大きく跳ね上がることがあります。

つまり、画像・フォント・メディア要素が容量増加の主要因です。PDFを扱うときは、必要以上に高解像度の画像を入れない、使わないフォントやメタデータは最小化するとよいでしょう。もちろん、すでに作成済みのPDFでも、後述のPDF圧縮でこれらの要素を最適化することで容量を減らせます。

PDF圧縮が必要になる場面

では、どのような場面でPDF圧縮が必要になるでしょうか。多くの方が以下のような状況で容量削減を行います。

メール添付の制限

多くのメールサービスには添付容量の制限があります。たとえばGmailは25MB以下のファイルのみ直接添付可能で、複数添付の合計がそれを超えると送信できません。企業のメールサーバーや他サービスでは10~20MB程度とさらに低い場合もあります。PDFを圧縮すれば、容量を抑えて送信を円滑にできます。

Webサイトへのアップロード要件

各種Webサイトや行政の申請システムにもアップロード容量の制限があります。日本の官公庁・自治体サイトでは添付ファイルのサイズが厳しく制限され、場合によっては1ファイルあたり2MB以下を求められることもあります。住民票の写しなど、スキャンした証明書をPDFで添付する際、容量超過でアップロードできないことはよくあります。この場合は、PDFを圧縮するか画像解像度を下げる必要があります。

学校の課題およびレポート提出

大学や教育機関のオンライン提出システムにも容量制限があることが多いです。課題のPDFが重すぎるとアップロードに時間がかかったり、エラーになることがあります。教員へメール送付する際も、容量が大きいと受け取る側の負担になります。圧縮により提出・共有が容易になります。

モバイルでの送受信・保存

スマートフォンでPDFを送信する際のデータ使用量を節約したいとき、また多数のPDFを端末に保存して閲覧したいときは、事前に圧縮しておくと便利です。保存容量の節約はもちろん、送受信の速度向上にもつながります。

その他

多数のPDFをまとめて管理・バックアップする際、総容量が大きすぎる場合は圧縮を検討できます。特にクラウドストレージへのアップロード時の容量制限や時間短縮のため、あるいは印刷品質が不要な用途では、軽量化しておくと作業効率が上がります。

PDFナビでPDFを圧縮する方法

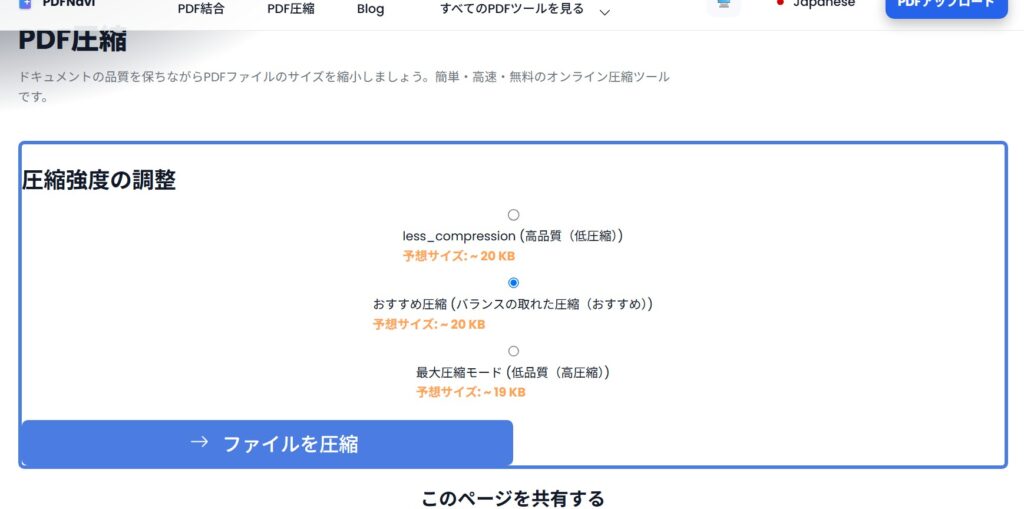

PDFナビでは、合計3つの品質モード(高品質(低圧縮)/推奨(中間)/最大圧縮)をサポートしています。

圧縮ページにアクセスし、圧縮したいPDFファイルをファイル選択またはドラッグ&ドロップでアップロードします。

すると、低圧縮で高品質/推奨(中間)/最大圧縮の3モードが表示されます。用途に応じて選択し、画面下部の圧縮ボタンをクリックすれば、5秒以内に容量が小さくなったPDFを取得できます。これで完了です!

PDF圧縮時の容量と画質はどうなる?

PDFの容量を小さくすると、一般に容量と画質は反比例します。圧縮を強くかけるほど容量は減りますが、内容の品質は大きく低下しやすくなります。

特に画像の画質低下が課題になりやすいのですが、実際には肉眼で大きな差がわからないことも多く、過度に気にする必要はないレベルです。

— 圧縮レベルが最も高い場合 —

可能な限り容量を大幅に削減する設定です。画像の解像度が大きく下がるため、サイズは劇的に小さくなります。テキストのみのPDFなら、高圧縮でも文字品質の変化はほぼありませんが、写真やグラフィックが多いPDFでは画像がぼやけたりピクセルが目立つことがあります。ただし、大きな支障にならない場合もあります。

— 圧縮レベルを低くする場合 —

画質をほぼ維持する代わりに、容量削減幅は小さくなります。画像解像度を原本に近い状態で残すため、圧縮後も品質差はほとんど感じませんが、容量は元の70~80%程度にしか減らないことがあります。例:10MBのPDFを低圧縮にすると約8MBになり、画質はほぼ同等です。

— 中間レベルの圧縮(最もおすすめ) —

中間の圧縮オプションです。PDFナビを含む多くのオンラインツールでは「推奨」または「中間」設定が標準で提供され、画面閲覧に支障のない程度に画像解像度を下げつつ、容量はしっかり削減できます。

テキスト中心のPDFは、圧縮してもテキストやベクターグラフィックの鮮明さは基本的に維持されます。容量削減は主に**フォントのサブセット化(使用グリフのみ埋め込み)**や不要情報の削除によって達成されるため、文字が潰れることはありません。

一方、画像中心のPDFは、圧縮率に応じて視覚的な変化が避けられません。したがって、レポートや論文など画像品質が重要なPDFを圧縮する場合は低圧縮または中間で妥協し、単なる閲覧用や添付用の文書であれば高圧縮で容量を大きく減らす、といった使い分けが有効です。

Add comment